< 年別リストへ戻る

在庫:

あり

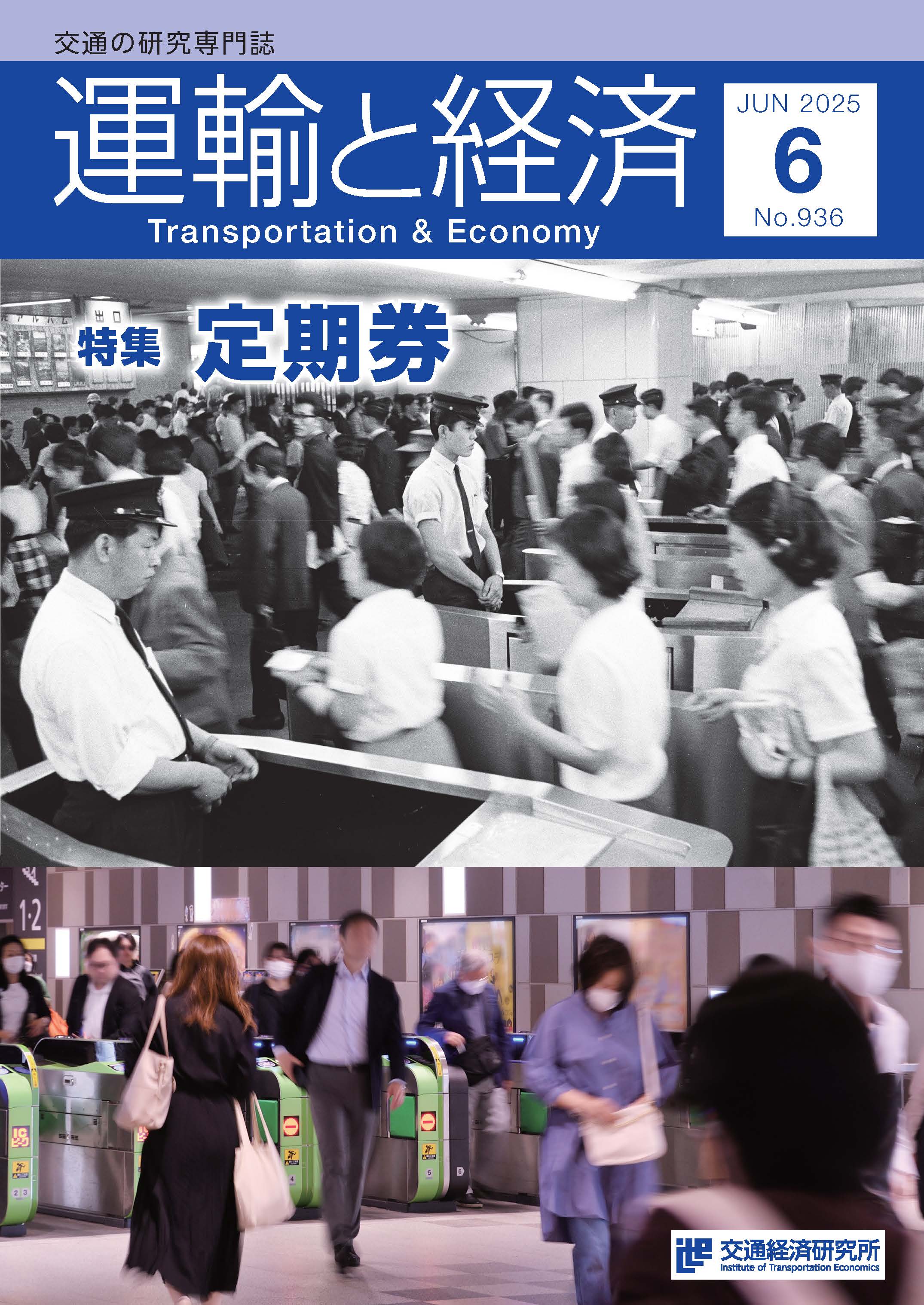

| 特集 | ||

| 巻頭言 | ||

| ● | 「社会的サブスク」としての定期券 | |

| 手塚 広一郎 (日本大学経済学部 学部長・教授) | ||

| 座談会 | ||

| ● | 時代を映す定期券 | |

| 荒井 康太 (東武鉄道株式会社 鉄道事業本部 事業戦略部課長) | ||

| 小林 基樹 (国土交通省鉄道局都市鉄道政策課長) | ||

| 山内 弘隆 (一橋大学名誉教授・武蔵野大学経営学部特任教授) | ||

| 手塚 広一郎 (日本大学経済学部 学部長・教授) | ||

| 論稿 | ||

| ● | 定期券の社会経済史 | |

| 老川 慶喜 (立教大学名誉教授) | ||

| ● | 定期券割引の経済学的意義と課題 | |

| 原田 峻平 (名古屋市立大学データサイエンス学部准教授) | ||

| ● | 定期券割引率ランキングから見た日本の鉄道の諸問題 | |

| 大坂 直樹 (経済ジャーナリスト) | ||

| ● | 通勤定期で拡張する都市圏 | |

| ―東京圏の地域開発― | ||

| 鍛冶 智也 (明治学院大学法学部教授) | ||

| ● | 鉄道運賃・料金制度の現状と今後の展望 | |

| 松本 伊織 (国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 企画係長) | ||

| ● | オフピーク定期券導入の背景・利用状況と今後の展望 | |

|

加茂 義尚

(東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部モビリティ・サービス部門 運賃・運輸収入ユニットリーダー) |

||

| ● | アフターコロナにおける定期券制度の変容とその展望 | |

| 小林 渉 (一般財団法人運輸総合研究所 研究員) | ||

| 連載 | ||

| 交通のいま | ||

| ● | 岡山市における「ハレカハーフ」の取組 | |

| 平田 晋一 (岡山市 都市整備局 都市・交通部 交通政策課 副主査) | ||

| 鉄道会社のビジネス戦略 | ||

| ● | 鉄道会社の「中・長期経営計画」には何が書いてあるのか(大手民鉄編) | |

| 大坂 直樹 (経済ジャーナリスト) | ||

| 欧州鉄道よもやま話 | ||

| ● | ロンドン空港アクセス | |

| 橋爪 智之 (欧州鉄道フォトライター) | ||

| 鉄道がつくった街・人・文化 | ||

| ● | 密接だった電気事業と電気鉄道事業 | |

| 岩成 政和 (鉄道研究家) | ||

| 交通経済学入門の入門 | ||

| ● | 「運賃・料金を支払う」とはどういうことか | |

| 竹内 健蔵 (東京女子大学現代教養学部経済経営学科教授) | ||

| 航空・空港をめぐる動向と戦略 | ||

| ● | 航空アライアンスと独禁政策 | |

| 朝日 亮太 (九州産業大学商学部准教授) | ||

| 研究室紹介 | ||

| ● | 人的資本形成、都市発展と交通開発におけるface to face communicationの重要性 | |

| 亀山 嘉大 (佐賀大学経済学部教授) | ||

| 交通経済研究所 | ||

| 資料室便り | ||

| ● | 資料室便り | |

| 資料室 | ||

| 日本交通学会 | ||

| 活動報告 | ||

| ● | [関西部会4月例会 報告概要①]「まだらテレワーク」時代の通勤行動と鉄道運賃制度 | |

| 安達 晃史 (同志社大学政策学部准教授) | ||

| 水谷 淳 (明治大学商学部准教授) | ||

| 中村 絵理 (神戸大学大学院経営学研究科教授) | ||

| ● | [関西部会4月例会 報告概要②]通学定期運賃の割引率はどのように決まってきたのか | |

| 新納 克広 (奈良県立大学非常勤講師・名誉教授) | ||

| 編集後記 | ||

| ● | 編集室から | |

| 朝岡 正貴 (交通経済研究所専務理事) | ||

| 永岡 拓大 (交通経済研究所研究員) | ||